31.Oct.2025 COLUMN グループアドレスの導入手順とメリット|フリーアドレスとの違い・事例も紹介

オフィスでの働き方が多様化する中で、「フリーアドレス」や「ABW(Activity Based Working)」といった言葉を耳にする機会が増えました。しかし、職種・業務内容によっては、いざ導入してみると「せっかく出社してもチームの連携が取りづらい」「上司が部下の様子を把握しにくい」といった声も少なくありません。そこで注目されているのが、グループアドレスという運用スタイルです。

目次

- グループアドレスとは

フリーアドレスと比較したグループアドレスのメリットとは

効果的にグループアドレスを導入するためのステップ

グループアドレスの導入事例

導入事例①|SBテクノロジー株式会社

導入事例②|株式会社日本触媒

グループアドレス導入のご相談はディー・サインにお任せ

グループアドレスとは

グループアドレスとは、部署・チームごとにエリアを定めて、その中で自由に席を選ぶ運用スタイルのことです。グループアドレスとフリーアドレスは、どちらも「固定席を持たない」運用スタイルですが、座席選択の自由度が異なります。例えば「営業部、企画部、人事部といった部署ごとにゾーンを設け、出社したメンバーはそのエリア内で好きな席に座る」そんな運用スタイルです。

フリーアドレスと比較したグループアドレスのメリット

フリーアドレスは、「社員がオフィス内のどこでも自由に座席を選べる運用スタイル」で、多くの企業に導入されています。オフィス空間の効率化や社員間のコミュニケーション活性化などが期待できる一方で、実際に導入した企業からは「チームメンバーがバラバラに座ってしまい連携が取りづらい」「誰がどこにいるか分からず、マネジメントに支障が出る」といった課題も聞かれます。ここでは、グループアドレスとフリーアドレスを比較しながら、グループアドレスの5つのメリットをご紹介します。

1. 部署内のコミュニケーション促進

同じエリア内にチームメンバーが集まっているため、ちょっとした相談や意見交換が気軽にできます。わざわざ相手を探して声をかける必要がなく、自然な会話が生まれやすい環境です。フリーアドレスの場合、隣に座っている人がランダムになるため、全社のコラボレーションに期待できる反面、チーム内の日常的なコミュニケーションが減少しやすく、別の施策で担保する必要があります。対面でのやり取りを重視する業務スタイルの場合、グループアドレスの方が効率的です。

2. マネジメントのしやすさ

グループアドレスは部署・チームごとにまとまっているため、管理職は部下の進捗管理や勤怠管理がすぐにでき、マネジメントしやすくなります。また、部下の担当している業務内容や業務量も把握しやすいのが特長です。フリーアドレスの広いオフィスでは、相手を見つけにくく、手間になります。こまめに打ち合わせしたり進捗状況を確認したりする仕事の進め方の場合、グループアドレスの方が向いています。

3. 新入社員・若手社員の人材育成

グループアドレスでは先輩社員が近くにいるため、新入社員・若手社員は気軽に質問しやすく、OJTを通じた学びの機会が自然と増えます。先輩の仕事ぶりを間近で見られることも、実務スキルの習得に役立ちます。フリーアドレスの場合、新入社員・若手社員が「誰に聞けばいいか分からない」「メンターがどこにいるか分からない」という状況に陥りやすく、孤立してしまうリスクがあります。育成期間中の社員が多い組織では、グループアドレスの方が安心して学べる環境を提供できます。

4. 導入時の心理的ハードルの低さ

チームごとに専用エリアが確保されているため、社員は「自分たちの居場所がある」という安心感を持ちながら、柔軟な座席選択も楽しめます。固定席からの移行もスムーズです。フリーアドレスの場合、「毎日席を探さなければならない」「荷物の置き場所に困る」といった不満が出やすく、導入に対する抵抗感を持つ社員も少なくありません。段階的に働き方を変えていきたい企業にとって、グループアドレスは受け入れられやすい選択肢です。

5. 部署単位で柔軟な運用が可能

部署ごとの業務特性に合わせて、座席ルールを柔軟に設定できます。フリーアドレスの場合、全社一律のルールになりがちで、各部署の実情に合わせた細かな調整が難しくなります。業務内容が部署ごとに大きく異なる企業では、グループアドレスの方が実態に即した運用ができます。

このように、グループアドレスは「チームの結束力」と「働き方の柔軟性」を両立できる点が最大の特徴です。

効果的にグループアドレスを導入するためのステップ

グループアドレスを成功させるには、以下のステップを踏むことが重要です。

STEP 1|目的を定め、社内で共有する

まずは「なぜ導入するのか」「どんな課題を解決したいのか」を明確にします。

目的を共有することで、関係者全員の理解と協力を得やすくなります。

STEP 2|対象部署を選ぶ

導入初期は、以下のような部署から始めるのがおすすめです。

●チーム連携が重視される部署(営業、企画、カスタマーサポートなど)

●週2〜3日以上の出社が見込める部署

●新しい働き方に前向きな部署

●管理職の理解と協力が得られる部署

STEP 3|座席数をシミュレーションする

出社率や業務内容に合わせて、必要な座席数を算出します。

「誰も座れない」「席が余る」といった状況を防ぐために、運用前のシミュレーションが重要です。

STEP 4|レイアウトを検討する

動線やコミュニケーションのしやすさを考慮して、各チームの配置を設計します。

人の流れや視線の交わり方など、リアルな利用シーンを想定するのがポイントです。

STEP 5|運用ルールを整える

座席の利用方法や荷物の置き方、清掃ルールなどを明文化し、全社員に周知します。

ルールをシンプルにしておくことで、スムーズな定着につながります。

グループアドレスの導入事例

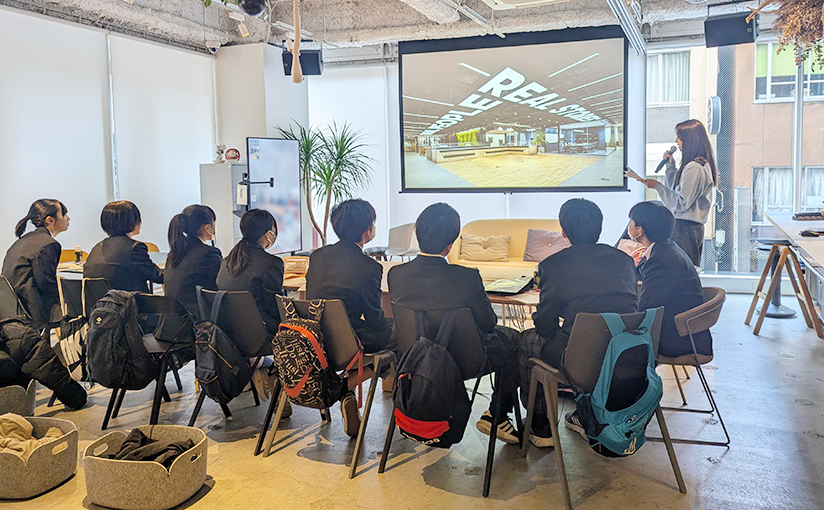

ディー・サインで手掛けたグループアドレスの導入事例をご紹介します。コミュニケーション活性化を目的としている例が多く、各企業の重視しているポイントや経営戦略をよく理解した上でグループアドレスの導入を行っています。そのため、フリーアドレスとグループアドレスの良さをそれぞれ活かしたレイアウトで設計し、オフィス運用している事例もあります。

導入事例①|SBテクノロジー株式会社

部署ごとのグループアドレスを基点としたレイアウトを採用。チームごとに柔軟な働き方を実現しながら、部署間の交流も生まれる構成となっています。

詳細はこちらからご覧ください。

導入事例②|株式会社日本触媒

グループアドレスとフリーアドレスを掛け合わせたハイブリッド運用※を導入。コミュニケーションと集中の両立を目指し、段階的なオフィス改革を実現しました。

※ハイブリッド運用とは…例えば「○曜日はグループアドレスを実施して出社を前提とするが、それ以外は自由出社でフリーアドレス利用とする。」など、組み合わせて運用を決めることを指します。

詳細はこちらからご覧ください。

グループアドレス導入のご相談はディー・サインにお任せ

グループアドレスは、フリーアドレスのような柔軟性と、固定席のような一体感を両立できる運用スタイルです。チームワークを重視しながら、オフィスの効率化・柔軟化を実現したい企業に適した選択肢といえるでしょう。しかし、導入には、チーム間の連携強化と同時に、スペースの最適配分や運用ルールの整備など、様々な課題も伴います。

ディー・サインは、長年の実績とノウハウに基づき、お客様のオフィス環境をサポートいたします。

- ●グループアドレス導入の目的設定

- ●最適なレイアウト設計

- ●運用ルールの策定

- ●社員へのスムーズな移行支援

- ●浸透施策のサポート

など、導入前後のあらゆるフェーズにおいて、お客様に寄り添い、成功へと導きます。グループアドレス導入で、チームの一体感向上や生産性向上を目指したいとお考えでしたら、ぜひこちらからご相談ください。