28.Oct.2016 COLUMN 「聞こえない」個性を生かした働き方~これがほんとのダイバーシティ~ | 株式会社丹青社

昨今はダイバーシティという言葉をよく耳にしますね。

そもそもダイバーシティとは、性別・国籍・宗教・身体的及び精神的特徴の違いなど多様性を認め合い、互いを活かしあうこと。ここ日本では、日常でそのダイバーシティを実践する会社はまだまだ少ないかもしれません。

今回は、聴覚障がいがありながらも組織に貢献し、活躍なさっている株式会社丹青社の西岡克浩さんの働き方をひも解いてみましょう。

Interviewさせていただいたのは、株式会社丹青社のみなさん

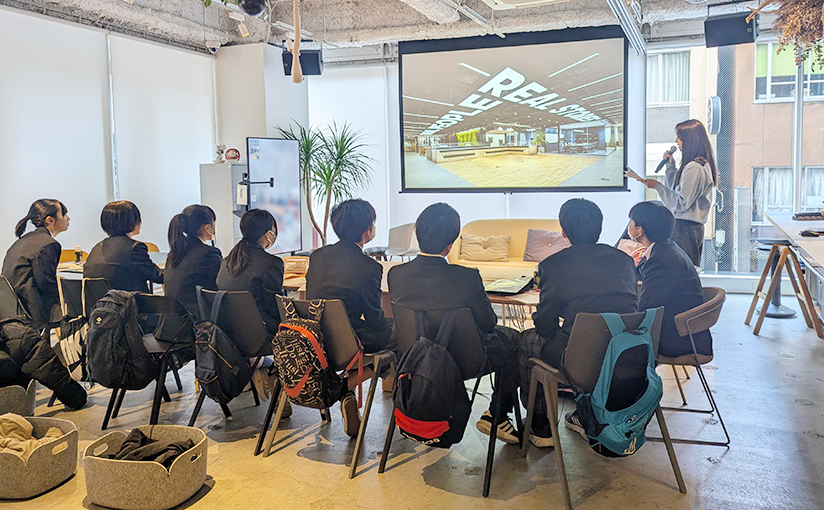

株式会社丹青社は「こころを動かす空間創造のプロフェッショナル」として、店舗などの商業空間、博物館などの文化空間、展示会などのイベント空間等、人が行き交うあらゆる空間づくりの課題解決をおこなう。企画からデザイン、制作、運営まで空間づくりのあらゆるプロセスをサポートしており、デザイナー職、制作職、営業職を含めた多様な専門力をもった人材がチームで働いているのが特徴。

全社の従業員数841名(単体)

障がい者雇用者数7名

西岡 克浩(にしおか かつひろ)さん

株式会社丹青社へ2005年1月に中途入社後、2015年まではCG(コンピューターグラフィックス)を制作する部門に在籍。現在はデザイン情報管理室に異動し、ユニバーサルデザインを含め、空間デザインの質を向上させるための情報収集・管理が主な業務。今年で12年目となる「ユニバーサルキャンプin八丈島」の企画・運営にも携わっている。

原田 信之(はらだ のぶゆき)さん

株式会社丹青社へ1986年4月に入社。西岡さんが在籍する、事業管理統括部デザイン情報管理室室長。製品開発、技術情報、CAD、CG部門を経て、1997年から情報システム管理部門に在籍。その後2014年に演出技術部に異動。そして現在は新設されたデザイン情報管理室にて、知的財産、演出技術、その他デザイン関連の情報集約・管理等を行っている。

佐々木 愛(ささき あい)さん

株式会社丹青社へ2004年12月に中途入社。前職の海外営業企画での経験を活かし、営業部門で、商業施設・サービス施設などを担当したのち、企画広報課に異動。2児の母でもあり、子育てとの両立を念頭に、社内外への情報発信・会社のPR活動などの業務に取り組む。

Interview

丹青社が障がい者雇用を始めたきっかけを教えてください。皆さんはどんな仕事をしていますか?

佐々木氏:当社には聴覚障がいの社員が多いのですが、その多くはCGを制作する部署で活躍しています。もともと筑波技術大学(旧・筑波技術短期大学)という、視覚障がい者・聴覚障がい者のための大学の教授と交流があり、西岡も筑波技術短期大学(現・筑波技術大学)の卒業生です。

障がい者雇用には、国からの補助金等の制度がありますが、なにより、デザインに係る高い技術を持つ方が多くいるため、その能力に魅力を感じ、採用しています。

西岡さんは、具体的にどのようなハンディキャップがあるのでしょうか?

西岡氏:聴覚障がいがあり、言葉の聞き取りが難しい、状況がつかみにくい「情報障がい者」です。また発声があまり良くないので、伝わりにくそうなところは筆談で会話していますが、メールやチャットも活用しています。

これからは新しい技術が働きやすさを支援してくれる。あとは使う人次第。

会社としての障がい者への支援制度などありますか?

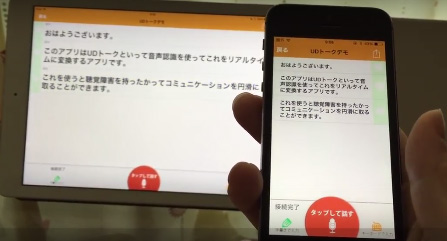

佐々木氏:他の社員と平等に考えているため、特別な支援制度は設けていません。あえて言うなら、今年から「UDトーク」というマルチプラットフォームアプリの法人向けプランを導入しており、コミュニケーションの向上に役立てています。

UDトークは話した言葉が文字として画面に表示されるので、どんな会話が行われているか、その場で理解することができます。音声認識は100%ではありませんので、ある程度の修正は必要となりますが、会議の議事録代わりにもなります。また、多言語翻訳機能もありますので、外国語の翻訳用途としても使えるアプリです。

当社では全社員にiPhoneを配布していますので、全社員がこのアプリを活用できます。新しい技術も活用しつつ、障がいがある社員も含めて部門横断でコミュニケーションを図る社内イベントを開催するなどの、こころのバリアを低くするための活動も行ってきました。技術を活かすには人の意識が大切なので。

UDトークが導入されて、仕事の効率は上がりましたか?

西岡氏:UDトークは複数人で使うアプリですので、利用するときは相手の理解が必要です。誰でも、これをポンッと渡されたら戸惑ってしまうことでしょう。でも、聞こえない人にはこれがないと状況が把握できません。相手にそれを理解してもらえるようにお願いする必要があります。(UDトークには外国語翻訳機能もあるのですが、)会議に外国人が参加しているのと同じように、相互理解のために必要だと捉えればわかりやすいと思います。

西岡さんは12年間丹青社で働いていますが、昔と今で大きく変わったと思うことはありますか?

西岡氏:働き始めたときは、聞こえる人との間に大きな壁を感じました。コミュニケーションを取るのは、仕事に関係のあることだけで、一日中パソコンとにらめっこしていた気がします。

前職では、手話サークルがあり、会議に手話通訳できる人が同席してくれていましたが、転職した当初はどうして良いか分かりませんでした。

会議では、出席者にできる限り書いて伝えてもらうようにお願いしましたが、なかなか必要最低限なことしか書いてくれないものです。会議のメモを見せてくれるのは後になりがちでした。その“後で”というのが、私には残念に思いました。

後からでは、得られる情報が少ない上に、質問や意見がその場ではいえません。

しかし、今年からUDトークが導入され、リアルタイムにコミュニケーションが取れるようになりました。これは大きな変化です。

複数の人と仕事を進める時間は、一日のどのくらいを占めますか?

西岡氏:私はコミュニケーションをとるのに時間がかかりますが、仕事を進めるためには、どうしても十分なコミュニケーションが必要となります。1日の3分の1位の時間を、メールを含む何らかのコミュニケーションに費やす場合もあります。

フリーアドレスがコミュニケーションをしやすくしてくれた

去年から職場がフリーアドレスになったそうですが、いかがですか?

西岡氏:私はフリーアドレスのほうが良いです。仲間に声をかけやすくなりました。メールでのコミュニケーションよりも、みんなと顔をあわせてコミュニケーションをするほうが好きですし、文章以上に伝わるものがあります。席が自由になった分、今のほうが気軽に声をかけられますね。

ダイバーシティへの対応は“支援型リーダーシップ”が必要

原田さんは、上司として心掛けていることはありますか?

原田氏:“支援型リーダーシップ”という心構えが重要だと考えています。ダイバーシティへの対応という観点においては、部下を引っ張っていく“統率型”や“管理型”と言われるリーダーシップは不向きではないかと思います。

“統率型”・“管理型”というのは、目標に向かって部下を引っ張っていくというやり方になります。“支援型”というのは、部下の主体性を尊重し、適切な支援を行いながら働きやすい環境を作り、その人の潜在能力を引き出すやり方をいいます。

当社では、多様な人たちの能力を引き出すことを重要視していますので、そのためにそれぞれの働き方に対応できる“支援型リーダーシップ”を心掛けています。

「部下に任せてしまって、大丈夫か?」と思う方もいるかもしれません。もちろん、能力や意欲が備わっている相手であることが大前提であり、そのうえで、自主性を引き出すことになります。例えば、部下が自身の判断のみで行動するのとは違います。自主的と自由は別物ですから。向かうべき方向へ導くのも“支援型リーダーシップ”の役割だと思います。

“小さな村”での経験がこころのユニバーサルデザインを作る

プロフィールにありましたが、西岡さんが企画から関わっている“ユニバーサルキャンプin八丈島”とはどんなイベントですか?

西岡氏:ユニバーサルキャンプは、ダイバーシティ(多様性を受け入れること)の考え方のもと、“みんなが一緒にいきいき暮らせる社会”の実現を目指し、行われる2泊3日の交流イベントです。

当社は毎年、その研修プログラムに管理職社員や公募に応募した社員が参加しています。また、立ち上げ当初から共催企業として企画・運営に携わっており、私は実行委員の一人として参画してきました。

写真(左) NPOユニバーサルイベント協会と共催している本イベントは「第2回 JACEイベントアワード 多様性体感賞」を受賞。

写真(右) 本イベントは今年で12回目となり、これまでに延べ2,000人以上が参加してきた。

このイベントでは、八丈島の豊かな自然のもと、障がいの有無・年齢・性別・国籍に関係なく、多様な参加者が集い、キャンプという日常生活より少し不便な環境の中で、互いに協力し、サポートし合います。

ユニバーサルキャンプは“小さな村”、そして、“ダイバーシティを実践する村”だと思います。120人くらいのいろいろな人がいる自然豊かな“小さな村”で、ともに生活し、「ダイバーシティとは何か?」を考え、気づきを得ることができる企画です。

ユニバーサルキャンプには当社のような空間づくりの企業だけではなく、様々な業界の企業人も参加します。ここで出会った多様な参加者から得たヒントが、ユニバーサルデザインやユニバーサルサービスを実践する仕事につながることがあります。

写真(左) 車いすの方とユニバーサルスポーツを体験する。

写真(右) 包丁さばきが上手い、視覚障がいがある参加者と夕食づくり。

例えば我々とは別の業界にあたりますが、プロダクトメーカーさんもユニバーサルデザインに対して知見をお持ちです。

そんな方々と「どんなユニバーサルデザインの取り組みをしているのか」などの情報交換や、「一緒に何か取り組めるといいですね」という話ができるのが、このイベントの魅力の一つです。

「ハード」のユニバーサルデザインだけでなく、情報を保障する「ソフト」のユニバーサルデザインや、おもてなしに通じる「こころ」のユニバーサルデザインに対しては、まだまだできること、やるべきことがたくさんあることを感じます。それを解決するには当事者を含めたいろいろな人との交流や対話が不可欠です。

“小さな村”での経験は、空間づくりをする当社はもちろん、様々な業界、分野でこれから役に立つものだと思います。

最後に、西岡さんがユニバーサルデザインをする時に“大切にしていること”を教えてください。

西岡氏:出来る限り、様々な背景を持つ人の意見を聞いて、デザインを形にすることを大切にしています。

ありがとうございました。

これからもっと「こころ」のユニバーサルデザインが広まることを期待しています!

- 関連情報

PROJECTSページもご覧いただけます。